As mulheres negras que ajudaram a construir o Brasil

Laudelina de Campos Melo fundou, nos anos 1930, a primeira associação para empregadas domésticas no Brasil.

Mariana Preta Courá recorreu ao sistema judicial para reivindicar sua liberdade um século e meio antes da abolição da escravatura, em 1738.

Iyalorixá Obá Biyí, a Mãe Aninha, impulsionou a promulgação do decreto que extinguiu a proibição aos cultos afro-brasileiros no governo Getúlio Vargas, em 1934.

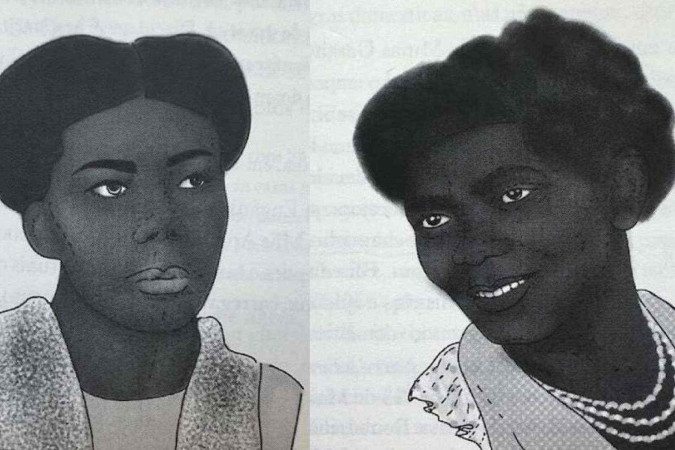

Essas são algumas das cem mulheres negras apresentadas no livro Dicionário Biográfico – Histórias Entrelaçadas de Mulheres Afrodiaspóricas (Editora Malê e Flup, 2024), que conta a história de figuras conhecidas ou desconhecidas que deixaram sua marca no Brasil (leia um resumo de três perfis ao fim da reportagem).

O esforço é de resgatar e dar visibilidade a trajetórias de protagonismo, resistência, pioneirismo, feminismo – seja no cenário nacional ou no âmbito local e comunitário.

“O livro contém biografias de cem mulheres afrodiaspóricas que atravessaram e se entrelaçaram com a história do Brasil”, explica a historiadora e socióloga Thais Alves Marinho, organizadora do livro com a historiadora Rosinalda Corrêa da Silva Simoni, professora na Universidade Federal do Tocantins (UFT) e pesquisadora da PUC-Goia?s.

O termo “afrodiaspóricas” reflete a concepção de que não é raça que une pessoas negras no Brasil, mas sim as resistências que surgem da Diáspora, após o violento movimento transatlântico de saída forçada da África para o Brasil, explica Marinho.

“Nossa identidade está atravessada por esse processo violento, que é racista”, afirma ela, que coordena o Programa de Pós-Graduação em História da PUC-Goiás.

A ideia de compor o dicionário surgiu a partir da criação da Rede Latino-Americana e Caribenha sobre Feminismos de Terreiros (Relfet), em 2020, com a proposta de estudar a organização coletiva de mulheres negras após a Diáspora no contexto da América Latina e Caribe.

Para as organizadoras, as diferentes formas de engajamento, lutas e resistência dessas mulheres seria um primeiro movimento social feminista – anterior mesmo à constituição do feminismo ocidental, a partir do fim do século 19.

“Em todo o território brasileiro, encontramos mulheres que se organizaram e não se deixaram oprimir, seja nos quilombos, nos terreiros, nas irmandades católicas, ocupando lugares na sociedade, nos entre-lugares que não eram disputados por brancos”, descreve Marinho.

Estão presentes biografias de figuras renomadas, como Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco, Elza Soares, Daiane dos Santos, Dona Ivone Lara, Lélia Gonzalez.

Mas também há uma miríade de nomes desconhecidos, não apenas do grande público, mas também das 120 autoras dos verbetes do livro, que reviraram arquivos e colheram depoimentos orais para resgatar histórias marcantes de mulheres negras, também documentando histórias no presente ou passado recente.

Um exemplo é o verbete sobre Maria Corrêa da Silva, que deixou o quilombo de Água Limpa, em Goiás, para se tornar empregada doméstica na cidade grande e dar sustento – e estudo – aos filhos. Suas três filhas também se tornaram empregadas ainda crianças, com a condição de que seguissem com a escola de tarde.

Uma delas se tornou historiadora e arqueóloga: é a organizadora do livro, Rosinalda Corrêa da Silva Simoni. O verbete que escreveu sobre a mãe traz o subtítulo “Chamem-nos pelo nosso Nome: Trabalho Doméstico e Invisibilidade Social.”

“Nesse verbete, trago uma história cabulosa de como as mulheres negras e as crianças quilombolas são tratadas no antro das casas grandes”, descreveu Simoni no lançamento do livro.

O Dicionário Biográfico foi lançado em novembro na Festa Literária das Periferias (FLUP), no Rio, que propôs verter o palco do Circo Voador, na Lapa, em um “quilombo acadêmico”.

Foram sete mesas de debates discutindo recortes das biografias, como quilombolas e trabalhadoras no po?s-abolic?a?o, mães de santo, militantes e poli?ticas.

O Dicionário Biográfico não foi escrito a duas ou quatro mãos, mas sim a... 240.

Envolveu 120 autoras – no feminino, pois os homens formam uma pequena parcela.

A organizadora Thais Alves Marinho descreve as participantes: “Temos líderes quilombolas e de movimentos sociais, pessoas sem instrução de ensino superior, assim como militantes políticas e pesquisadoras da universidade, desde pós-doutoras a graduandas”.

Sessenta dessas autoras participaram dos debates evocando um quilombo acadêmico na FLUP, ressaltando o caráter coletivo da produção. As conversas destacavam não apenas as histórias das biografadas, como também o processo de pesquisa e de descobertas das próprias escritoras ao participar do projeto.

Tudo inspirado pela obra da historiadora e poeta Beatriz Nascimento, que foi tema da FLUP 2024 e defendia uma história escrita por mãos negras.

“Ela diz que cada um de nós, afrodiaspóricos, se torna um quilombo. Este não é necessariamente um espaço territorial. A construção de um quilombo acadêmico é uma forma de homenageá-la e reproduzir o que ela diz ser nosso papel de resistir, de lutar e dar visibilidade a essa história”, diz Marinho. “Estamos tentando trazer isso para a academia, que é tão branca, eurocêntrica e individualista e hierárquica.”

Leia abaixo um resumo de três biografias do livro.

Nascida em Poços de Caldas (MG) em 1904, Laudelina começou a trabalhar como babá aos 7 anos e foi empregada doméstica ao longo de grande parte da vida. Na juventude, teria trabalhado como copeira para a família de Juscelino Kubitschek. Aos 16 anos, começou a ter experiência política em um grupo de militância negra.

Em 1936, fundou a primeira associação para empregadas domésticas no país, em Santos, e filiou-se ao Partido Comunista do Brasil. A Associação Beneficente das Domésticas tinha “objetivo de proteger as domésticas das violações de seus direitos fundamentais”, segundo o verbete de Luciana de Oliveira Dias. Mas foi proibida durante o Estado Novo de Getúlio Vargas e reprimida durante a ditadura militar.

Ao longo das décadas, Laudelina lutou pela regulamentação da profissão de empregada doméstica e pela transformação da associação em sindicato, sonho este que só se concretizou após a promulgação da Constituição de 1988, quando Laudelina e outras companheiras se mobilizaram ao lado da então deputada federal Benedita da Silva.

Em 1989, em Campinas, foi fundada a Casa Laudelina de Campos Melo, uma ONG voltada para angariar recursos para políticas voltadas para mulheres negras. Laudelina se manteve engajada na causa até a morte, aos 87 anos, em 1991.

Eugênia Anna dos Santos (1869-1938), mais conhecida como Mãe Aninha, foi das mães de santo mais influentes de Salvador nas primeiras décadas do século 20.

Tornou-se conhecida nacionalmente por sua influência na promulgação, durante o primeiro governo Getúlio Vargas, do Decreto Presidencial 1.202, que exinguiu a proibição aos cultos afro-brasileiros em 1934 – obtendo o apoio de Oswaldo Aranha, então Ministro da Fazenda, que era próximo de Mãe Aninha e teria intercedido para que tivesse um encontro com Getúlio Vargas.

Mãe Aninha era filha de pais dos povos Grunci e Ketu, e foi iniciada nos cultos africanos ainda na infância. Começou sua vida de sacerdotisa com pouco mais de 30 anos. Seu terreiro, Ilê Axé Opô Afonjá, se transferiu para diversos endereços em Salvador até se instalar definitivamente no alto de São Gonçalo, no bairro do Retiro, onde fica até hoje.

A iyalorixá “lutava para que os povos descendentes de africanos tivessem sua cultura reconhecida e valorizada”, descrevem os autores do verbete, Rosinalda Simoni e Robson Max de Oliveira Souza.

Mãe Aninha “projetou a mulher negra nos espaços de poder não apenas religioso, mas também político e social”, o que se refletiu também em sua casa de axé, onde sempre se preocupou em projetar as mulheres como protagonistas nos cargos e na organização hierárquica.

Africana da nação Corana, na Costa da Mina, África Ocidental, Mariana Preta Courá teria sido embarcada no Golfo do Benim na primeira metade do século 18. Em vez de terminar na Bahia, Recife ou Rio de Janeiro, destinos mais comuns para essa procedência, foi parar em Belém do Pará.

Em 1738, Mariana fez um pedido formal de alforria à Justiça, no processo que provavelmente seja o primeiro registro desse tipo para o período em Belém.

Pelo processo, sabe-se que Mariana conseguiu o valor correspondente à sua alforria de uma pessoa que não é nomeada para comprar a liberdade de volta de Augusto Domingues da Siqueira, para quem já trabalhava havia seis anos.

Apesar do registro judicial do caso, permanecem inúmeras perguntas abertas sobre a trajetória de Mariana. Fundamentalmente: qual foi o desfecho do caso?

“Não foi possível identificar se houve uma resposta ao requerimento vinda do reino e, por conseguinte, se Maria Antônia conseguiu ou não sua liberdade”, escreve a autora do verbete, Marley Antônia Silva da Silva.

“É possível, porém, afirmar a existência e o protagonismo dessa africana mina, que empenhou esforços, por meios institucionais, para alcançar sua liberdade. Deixando trilhas de busca por emancipação, evidenciando que era inconformada, insubmissa e resistente.”

Fonte: correiobraziliense

Participe do nosso grupo no whatsapp clicando nesse link

Participe do nosso canal no telegram clicando nesse link

Assine nossa newsletter

Assine nossa newsletter

Utilizamos cookies próprios e de terceiros para o correto funcionamento e visualização do site pelo utilizador, bem como para a recolha de estatísticas sobre a sua utilização.